本文旨在以足球比赛中“救球女生”这一独特现象为核心,展开一次全景式文化观察。文章首先通过摘要对全文进行统领,随后从四个维度深入探讨该称谓的形成机制、性别标签的隐含含义、球迷社区的趣味表达、以及社交媒体时代的传播逻辑,以便呈现出这一称谓背后复杂而丰富的文化意义。从球场现实到网络文化,从传统语境到新媒体造词,本篇文章希望揭示“救球女生”一词之所以引人关注的社会心理与文化景观,也试图探寻其在当代体育文化中的象征角色。最后,文章通过总结,再次回望这种称谓如何折射当下社会关于性别、运动与公众参与的多维意象,从而为读者提供一个更全面的理解框架。

1、称谓产生的语境溯源

“救球女生”一词最初源于球场边意外出现的精彩片段。当足球高速飞出界外,场边的工作人员、志愿者或观众中的女生以敏捷动作接住皮球时,观众往往会因为反差感与参与感而给予特别关注。于是,“救球女生”逐渐成为一种带轻松意味的网络称谓,在赛事直播或短视频平台中频繁出现。

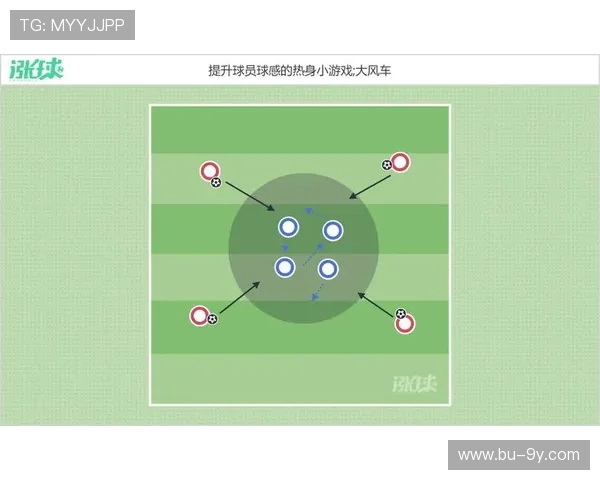

这一称谓的走红,反映了现代体育传播方式的变化。以往球赛播出主要聚焦于球场内的竞技,如今转向更加关注比赛周边的趣味瞬间,尤其是那些能引发话题、具有传播性的画面。救球女生刚好具备“戏剧化”、“随机性”与“画面感”三大关键要素,因此在社交媒体条件下迅速流行。

此外,这种称谓还能被视为体育文化逐渐生活化的体现。观众不再只关注职业运动员,而是将目光延伸至所有与比赛相关的人。救球女生的出现打破专业与业余、选手与观众之间的界限,使观赛体验更具全民参与色彩。

2、性别标签与隐含文化意味

虽然“救球女生”带有亲切与赞赏意味,但其背后也隐含着一种性别标签化的现象。许多人会疑惑:为什么同样救球的男性不会被特别称为“救球男生”?这表明在文化认知中,女性在体育场景中的出现仍带有某种“特殊性”,而非自然存在。

这种特殊化事实上呈现了社会对女性与体育之间关系的某种期待。当女生在球场环境中展现出速度、反应力和协调性时,往往更容易被视为“意外惊喜”。这种期待虽然带有欣赏意味,但同时也反映了女性在运动领域依然面临被“他者化”的状态。

然而,称谓本身也可以被解读为一种对女性更多参与体育文化的积极肯定。它象征着女性不再只是观众席上的“陪伴角色”,而成为比赛相关的重要构成部分。随着救球女生视频的传播,越来越多女性开始被看见、被讨论、被赞赏,这在某种程度上推动了女性运动呈现的多元化。

3、球迷社区中的趣味表达机制

球迷文化一直以幽默、调侃和即时反应著称,而“救球女生”就是球迷社区趣味机制中的典型产物。球迷往往对比赛中的突发事件保持极高敏感度,并将其转化为具有传播力的文化符号。在此过程中,“救球女生”成为球迷对比赛以外精彩瞬间的一种玩味表达。

球迷社区擅长通过语言制造文化事件。称谓的塑造不仅是描述行为,更是一种娱乐化的情绪投射。救球女生被贴上标签后,会引发大量二创内容,如搞笑剪辑、模仿视频、梗图等,推动这一称谓在网络中持续发酵。

这种趣味机制的存在,也使得足球文化变得更加多层次。除了比赛本身的紧张对决,球迷还通过观察与再创作,形成属于自己的观看方式。这种文化参与感让比赛的享受不再局限于技巧和比分,而是延伸至更广泛的社交体验。

4、社交媒体时代的传播动力

“救球女生”之所以能够迅速扩散,离不开社交媒体的推波助澜。短视频平台通过算法自动捕捉高互动内容,使得一段几秒钟的救球片段有可能在极短时间内被数百万用户观看。社交媒体强化了“偶然瞬间”的传播潜力,令普通人也可能在无意间成为焦点。

此外,平台的互动机制,如评论区的热梗、点赞、转发,都推动称谓成为网络热点。在观看者的情绪共振下,“救球女生”从最初的描述动作,逐渐变成具有符号价值的文化事件,甚至衍生出更多讨论,如性别、体育参与、应对九游平台反应等话题。

短视频时代对“可视化动作”的偏好也助推了该称谓的传播。救球动作本身具有节奏性、动态性和视觉冲击力,非常符合短视频的传播逻辑。加之女生救球的画面往往带有轻松、反差和趣味属性,使其天然具备成为流量热点的条件。

总结:

综上所述,“救球女生”这一称谓的走红,不仅是球场随机瞬间受到关注的结果,更是体育文化、网络趣味表达与社交媒体传播共同作用的产物。它既属于体育比赛的边缘事件,又成为剖析现代文化现象的重要切入口,折射出观众对性别角色、场景反差以及参与感的复杂心理。

从源头语境到传播机制,从性别意义到球迷趣味,“救球女生”展示了当代体育文化如何在变化的媒介环境中生成新的符号体系。通过这一现象,我们能更清晰地看到体育已经不再是单纯的竞技,而是融入社会文化、情绪交流与媒介再造的立体空间。本文的探讨也提醒我们:每一个被赋予标签的瞬间,都值得在表层娱乐之外寻找更深的文化根须。